中途半端だった指示

原発事故からの避難

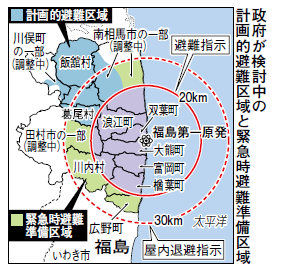

南相馬市は、原発からの距離により国が出した避難指示の区域と屋内退避指示の区域が混在したため、対応が異なり、暫く全域に避難指示を出せないでいた。

結局、避難区域が拡大され、南相馬市内は全員避難となった。

私は、避難指示前日の3月18日、南相馬市の体育館で一人ひとり皆さんの話を聞いてきた。

避難指示区域内の人たちは19、20日の2日間、バス移動で避難する段取りなのだが、避難を望まない方が意外と多いのにびっくりした。

なぜか? 最も多いのは「身体が不自由」。移動することへの不安の方が大きいようだ。次に「要介護の人がいるから」。

地元を離れたくない人の中には犬やネコがいるからという人達もいた。

やはり家族同然のペットを置き去りにしたくないという思いが強い。

一番の問題点は国が避難指示区域を決めた時に、どこまでが強制的で、

どこまでが任意なのか、安全なのかという明確な目安がなかったことだ。

同じ市内、同じ町会でも20㎞圏内と30㎞圏内に分けられてしまった。

また、後になって30㎞圏内の住民は見舞金が貰え、40㎞圏内の住民は貰えないということが起きた。

これが後々問題となり、南相馬市議会でも取り上げられた。

とにかく、国の指示が中途半端だからどうしていいか分からない。

国が全責任を持ってくれるのなら安心して避難できる。

しかし、国からの明確な指示や説明は出ていない。

国家として国民に対しての責任を果たしていないのではないか

という問題点が避難民の心を揺らしている。

明確な指示を出せない国や県は何なのかと不安から不満へと変わっている。

ここをしっかり理解して明確な判断を分かりやすく説明をして、

次なる行動への指示を出さないと、

何も分からない被災地区民は戸惑うばかりである。

私はこの点について、もう一度、政府官邸に申し入れを行った。

4月11日、枝野官房長官(当時)が突然発表した計画的避難区域の設定も、

被災地に大混乱をもたらした。

飯舘村は、それまでごく一部の地域が屋内退避指示の区域と

なっていただけだったが、「寝耳に水」とはこのことで、

村のほぼ全域が計画的避難区域になるというのだ。

村民がどう対応していいか分からず、わたわたと混乱していた。

やり場のない怒りが村長に向けられていた。

この光景を見ていておかしいと感じた。

本来なら国は、記者会見をして発表する前に飯舘村に来て、「こういう状態で、こんな影響が出る、こんな被災が出る、だから避難して欲しい」

と説明に来た後、情報を明らかにして初めて「それでは国は何をしてくれるのか」という次の段階に入っていく。何もなしにいきなり発表されたのでは、

たまったものではない。

地元の状況も知らずに計画し決定するのはおかしい。

責任者が、きちんと指揮権をもった決定権者が現場に来て状況を知るべきだ。

知った上でどうするか決めるのが当たり前の手法だし、理解も得られる。

国民を守るべき国家の基本的責任を全うできない政府ならいらない。

現場にいる、直接話を聞いている我々に少し権限を与えて欲しいと強く感じた一日になった。

この記事へのコメントはありません。