処理水の処分についての取組は県民の皆様のご理解と納得を最優先にという立場で、本日まで対応して参りました。

今後の処理水への取り組みについて、現時点でお伝えしたい内容(県外の読者さんもいますので、基本的な知識を含む)の資料をまとめました。皆様からのご意見を頂ければ幸いです。

トリチウム(三重水素)とは?

◇水素の一種で、ごく弱い放射線を出す放射性物質。

◇トリチウム水の形で、雨水、海水、水道水、人の体内や、

自然界にも広く存在。

◇飲料水などを通じて私たちの体内にも取り込まれ、排泄され、

自然界を循環。

◇トリチウム水は、通常の水分子と同じ性質を持つため、特定の

生物や臓器に濃縮されない。

※自然界においても、宇宙線により常に作られている。

※水道水には1ベクレル/リットル以下の濃度、人体には数十ベクレル程度存在。

※トリチウムの物理学的半減期(放射性物質の量が半分になる期間)は、12.3年。

トリチウム(三重水素)とは?

◇トリチウム水は水と同じ性質を持っているため、水と分けて除去することが非常に難しい物質。

◇国内外の原発では、規制基準を下回る濃度まで薄めて、海洋放出してきている。

◇これまでの動物実験や疫学研究から、「トリチウムが他の放射線や核種と比べて特別に生態影響が大きい」という事実は認められていない。

◇マウス発がん実験では、マウスが約1.4億ベクレル/リットルという濃度のトリチウム水を飲み続けても、がんの発症率は、自然発症率の範囲内との結果。

環境中のトリチウム(三重水素)量はどれぐらいか?

◇国内外の原子力発電所や再処理施設からも、各国の規制基準の下、トリチウムを排出。

日本の加圧水型原発から排出されるトリチウム量の平均値

【年間】(~約85兆ベクレル/年)

日本の沸騰水型原発から排出されるトリチウム量の平均値

【年間】(~約2.9兆ベクレル/年)

日本に降る雨に含まれる

トリチウム量【年間】(約220兆ベクレル/年)

人体に含まれるトリチウム量(数十ベクレル)

ウォルソン月城原発(韓国)から排出されるトリチウム量

【年間】(約140兆ベクレル/年)

【単位:兆ベクレル】

仏ラ・アーグ再処理施設から排出されるトリチウム量

【年間】(約1.1京ベクレル/年)

福島第一原発のタンクにためているトリチウム量

【全体】(※年間ではない)(約860兆ベクレル)

トリチウム(三重水素)の影響は?

◇国内外の原子力発電所や再処理施設では、トリチウムが放出されているが、トリチウムが原因と思われる放射線影響は見られない。

◇基本方針に沿って、処理水を十分に希釈して海洋放出した場合、近隣への追加的な放射線影響は、トリチウム以外の核種を含めて、日本で生活する人が1年間に自然界から受ける放射線(自然放射線)影響の1/100,000未満。

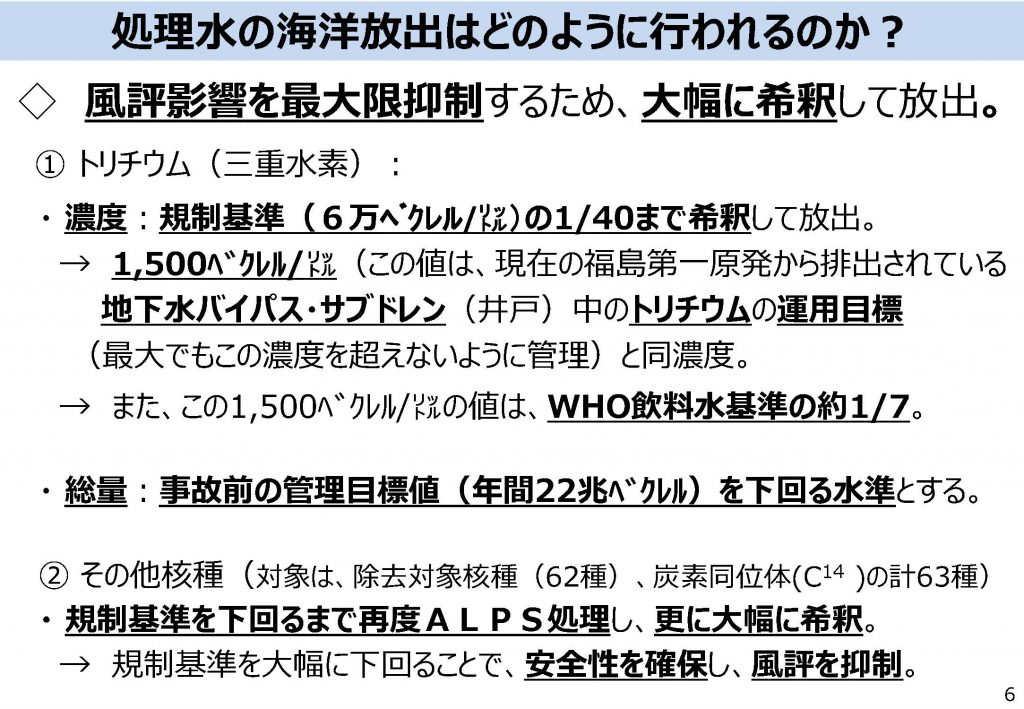

処理水の海洋放出はどのように行われるのか?

◇風評影響を最大限抑制するため、大幅に希釈して放出。

①トリチウム(三重水素):

・濃度:規制基準(6万ベクレル/㍑)の1/40まで希釈して放出。

→1,500ベクレル/㍑(この値は、現在の福島第一原発から排出されている

地下水バイパス・サブドレン(井戸)中のトリチウムの運用目標

(最大でもこの濃度を超えないように管理)と同濃度。

→また、この1,500ベクレル/㍑の値は、WHO飲料水基準の約1/7。

・総量:事故前の管理目標値(年間22兆ベクレル)を下回る水準とする。

②その他核種(対象は、除去対象核種(62種)、炭素同位体(C14)の計63種)

・規制基準を下回るまで再度ALPS処理し、更に大幅に希釈。

→規制基準を大幅に下回ることで、安全性を確保し、風評を抑制。

処理水の海洋放出はどのように行われるのか?

◇海洋モニタリングの徹底

・放出前・後のモニタリングを強化。地元自治体・農林水産業者等も参画し、

第3者の視点を入れ、客観性・透明性を高める。

・IAEA等の国際機関の協力を得て、国内外に発信。

・約2年程度の後、先ずは慎重に少量の放出から予定。万一、異常値検出

などの際は、安全に放出できる状況を確認できるまで、確実に放出を停止。

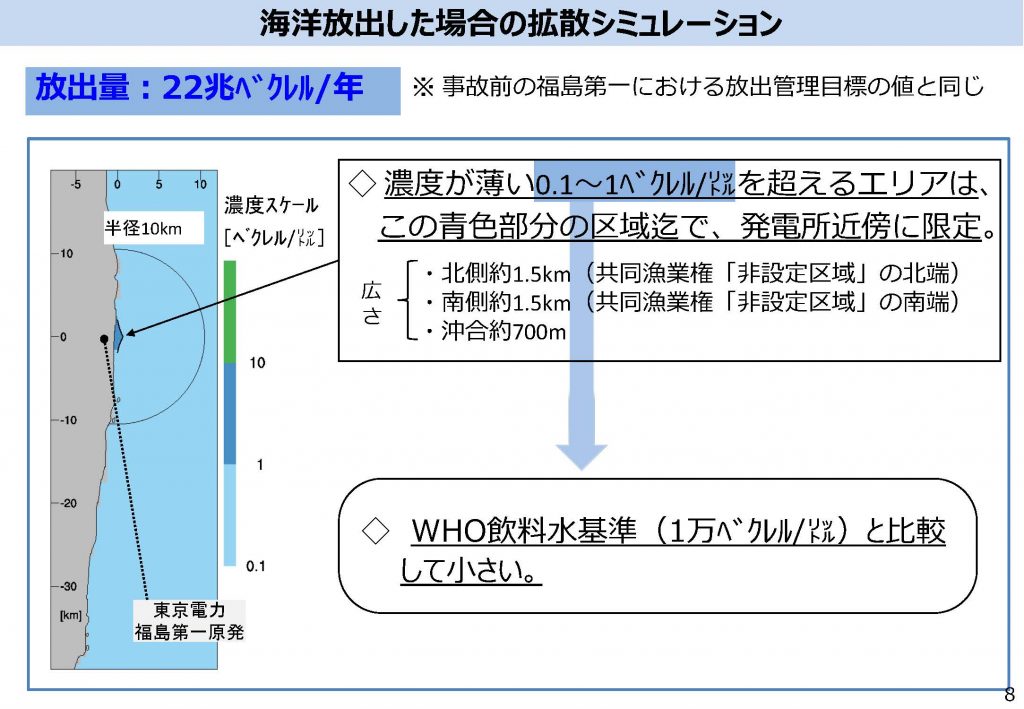

海洋放出した場合の拡散シミュレーション

放出量:22兆ベクレル/年 ※事故前の福島第一における放出管理目標の値と同じ

処理水の処分はどのように実施されるのか?

◇今すぐ放出するわけではない。約2年程度の後、先ずは慎重に少量の放出から予定。

◇現在は、政府の基本方針を決定した段階。

◇同方針を踏まえ、東京電力が具体的な取扱い方法を決定し、原子力規制委員会の認可

を得た上で、実際の処分を開始予定。

◇実際の処分までの期間にも、徹底した風評対策を実施。

国際原子力機関(IAEA)による支援

◇今後の処分の実施に際し、IAEAは、環境モニタリングを支援。

◇処分に当たり、国際的な基準を満たすものであること等、科学的知見

を基に、安全性を国内外に発信。

◇グロッシー事務局長は、福島第一原発を過去訪問。直近のテレビ会談

でも、海洋放出に問題はないとし、支援を約束。

風評対策では、どのようなことを行うのか?

◇風評影響を最大限抑制するため、大幅に希釈して放出。

(p6の内容の再掲)

◇国民・国際社会の理解の醸成。

・処理水の安全性について、科学的根拠に基づく情報を分かりやすく発信。

・IAEA等の国際機関とも協力。

◇業界に対する生産・加工・流通・消費対策。

・水産業はじめ観光・商工業、農林業等について、販路拡大・開拓支援、

交流促進支援等。

・福島県及び県内自治体自らが創意工夫により行う風評払拭に向けた

取組を支援。

◇風評被害が生じた場合の対策(賠償)

・以上の対策を講じてもなお生じる風評被害には、適切な賠償を東電が

実施するよう指導。

◇政府一丸の対応のため閣僚会議を新設し、着実な対応。

・基本方針に定めた事項の実施状況をフォローアップし、必要な追加対策

を機動的に実施。

・復興庁の「風評対策タスクフォース」と連携し、風評対策の取組の一層の

強化・拡充。

1.復興と廃炉の両立に向けて

(1)基本的な考え方

被災地の復興は進みつつある一方、今もなお、農林水産業等には風評影響が残る。

→政府は、前面に立ち、復興・再生に取り組む責務。

着実な復興・再生には、「復興と廃炉の両立」を大原則に、廃炉を計画的に進める必要。その一環としてALPS処理水の検討も必要。

今後、燃料デブリの取り出し等には大きなスペースが必要。タンク等が敷地を大きく占有する現状を見直さなければ、今後の廃炉に支障。地元からも、大量のタンクの存在が風評の一因であることや、老朽化、災害リスク等の指摘も。

→政府として、早期に方針を決定する必要。

(2)基本方針の決定に至る経緯専門家が6年以上議論し、2020年2月に報告書をとりまとめ。技術的に可能な5つの処分方法を検討し、「海洋放出がより現実的」と評価。長期保管については、「タンク増設の余地は限定的」分離技術については、「直ちに実用化できる段階にある技術は確認されていない」

→IAEAも「科学的根拠に基づく」と評価。

以降、自治体や農林水産業者等との数百回に及ぶ意見交換や各省副大臣による意見聴取を実施

更に書面による意見募集には4千件を超える意見。その中には、安全性や風評への懸念も。

→上記の専門家による報告書や幅広い方々の意見を踏まえ、基本方針を決定。

2.ALPS処理水の処分方法について

国内での実績がある点やモニタリング等を確実に実施可能とされている点を評価し、海洋放出する方針。

→IAEAも、「日常的に実施されており、技術的に実行可能」と評価。

国際ルールに基づく国内の規制基準(トリチウム濃度等)を遵守し、周辺地域の住民や環境等の安全を確保。

国際社会の責任ある一員として、透明性高く、積極的な情報提供を継続。

3.ALPS処理水の海洋放出の具体的な方法

・東京電力には2年程度後を目途に福島第一原発の敷地から放出する準備を進めることを求める。

(1)「風評影響を最大限抑制するための放出方法」

①トリチウム:

・濃度:規制基準の1/40(WHO飲料水基準の約1/7)まで希釈。

※既に放出しているサブドレンの排水濃度と同レベル

・総量:事故前の管理目標値(年間22兆Bq)を下回る水準とする。

②その他核種:規制基準を下回るまで2次処理。更に上記のトリチウム濃度を満たすため、大幅に希釈。

→規制基準を大幅に下回ることで、安全性を確保し、風評を抑制。

(2)「海洋モニタリングの徹底」

ー放出前・放出後のモニタリングを強化。地元自治体・農林水産業者等も参画。

ーIAEAの協力を得て、国内外に客観性・透明性を高く発信。

4.風評影響への対応

・東京電力には、風評影響を最大限抑制する対策、賠償により機動的に対応することを求める。

・政府は、前面に立ち、一丸となって風評影響を最大限抑制する対策や産業復興等に取り組む。

(1)「国民・国際社会の理解の醸成」

-ALPS処理水の安全性について、科学的根拠に基づく情報を分かりやすく発信。IAEA等とも協力。

(2)「生産・加工・流通・消費対策」

-漁業関係事業者への支援(設備導入など)を継続・拡充

-福島相双機構、JETRO、中小機構等による販路開拓・販売促進

-観光誘客促進等の支援、交流人口拡大など

(3)「損害賠償」

-対策を講じても生じる風評被害には、被災者に寄り添う丁寧な賠償を実施するよう東京電力を指導。

(被災者の立証負担の軽減、賠償の期間・地域・業種を画一的に限定しない等)

5.将来に向けた検討

・基本方針に定めた事項の実施状況をフォローアップし、必要な追加対策を機動的に実施するため、

「ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議(座長:官房長官)」を新設。

・トリチウム分離技術については、ALPS小委の報告書などで「直ちに実用化できる段階にある技術は確認されていない」との評価。

→引き続き、新たな技術動向を注視。

この記事へのコメントはありません。