社長の秘書役は一年でクビ。―熊谷組入社と仕事―

昭和五十三年四月、偉民が入社して早々の都市対抗野球東京大会で、熊谷組は優勝。都市対抗では三位となった。

野球部員としては、はなばなしいスタートを切った偉民だったが、仕事は厳しかった。

偉民は、東京土木支店機材科に配属された。ここで、トンネルなどを掘る機械・シールドを担当する。現場に最も適したシールドを工事からとりよせ、現場に送った後、工事が終わったら買いもどすのが主な仕事である。

野球部は、昼で仕事を終わって、午後から練習する。しかし、仕事が終わらなかった者は、練習のあと、夜、会社にもどって仕事をしなければならない。偉民は、しょっ中会社にもどり、作業服のまま会社に寝泊まりした。

それでも、楽しくて仕方がなかった。野球だけでなく、責任ある仕事もさせてもらえることがうれしかった。

冬、野球のシーズンオフがくると、仕事はぐんと忙しくなった。

偉民は、地下鉄工事の現場に入ったり、倉庫で収納品のチェックをしたりする合間に、建設省会計簿記の試験も受けなければならなかった。また、会社では、宅地建物取引責任者の資格を持つ者の枠が五人と決められていたため、会社側はこの五人を、選抜組三人と志願者二人、計五人に試験を受けさせることにした。

偉民は、持ち前の負けん気が出て、志願組の一人として名のりを上げた。何を根拠に推しはかってくれるのか、まわりはみんな、偉民は落ちると思っていた。しかし、三日間連続の半徹夜で猛勉強の末、偉民は合格。選抜組の一人は不合格となった。

この後、偉民は機材部の電算化委員としてフォーマットづくりに参画。五十七年には、その人脈の豊富さを買われて営業でも活躍する。-偉民の社会人としての生活は、充実していたといえよう。

しかし、栃木には、寝たきりになったままの父がいた。母と兄の三交代で、偉民も東京から栃木の病院に看病に行き、父のわきに泊って翌朝、東京の会社にそのまま出勤した。

仕事が終ると病院、病院から会社へという生活は、昭和五十七年に父が亡くなるまで五年。続いたが、偉民はいつも朗らかで、自分のことを語らないために、まわりの人のほとんどがそれを知らなかった。

昭和六十一年、日本土工業協会の会長に、熊谷組・熊谷太一氏が就任した。

八千人の社員の中から、偉民が、この会長の補佐役に抜擢されたのである。補佐役は、社長秘書室につめ、社長が土光業界の仕事をするための、あれこれの補佐と、秘書役をつとめなければならない。

偉民は、熊谷社長にぴったりついて、全国で催される会合に出むいた。-ところが、この抜擢は、とんだ見当ちがいであったことが日に追うつれ明らかになる。

まず、この秘書は、時計を持っていない。社長が「いま、何時かな。」と問いかけても「さあて、何時ですかね。」とキョロキョロしている。飛行機に乗れば、どっかと席に座って社長より先にぐっすり眠ってしまう。会合のあとの宴会になれば、お愛想の一つも言うわけでない。社長の方が、剛胆な秘書にいろいろと気を使った。決定打は、会議中の居眠りである。社長の隣に座って、大勢の人と向きあっているというのに、大きな体でこっくりこっくりやったあげく、カックンと前にのめってお茶までこぼしてしまった。会場は、声にならない笑いの渦…。

社長随行の任務は一回で打ち切られ、秘書役は一年で降ろされた。社長はどんなにか、文字通り大きな肩の荷を降ろした思いだっただろう。

偉民が熊谷組の営業として最後にとりくんだ仕事は、大井駅前再開発であった。

コンビを組んだ友人と半年間勉強して、商店街の人たちと再開発準備組を作り、友人をその理事長にした。偉民はこのとき、ゼネコンの入札にはじめてかかわったが、組合側に業者との接触を一切持たせないために、理事長をホテルに一週間缶づめにし、公平な立場で入札に臨んでもらった。

工事終了後、ホールのこけら落としには、松本幸四郎が目出度い三番叟を舞ってくれた。亀岡高夫につれられて、偉民はよく歌舞伎を見に行っていたが、行くたびに、幸四郎夫人が、高夫のいる席をみつけては挨拶に来てくれていた。幸四郎の息子・染五郎が江川のファンであることも手伝って、染五郎一家は家族ぐるみのおつきあいをしていた。

熊谷組で、偉民は大きく成長した。

何の肩書きもない一社員に、石橋営業部長は、大井再開発という大事業をまかせた。黙って見守っていてくれて、失敗するといつも代わりに謝ってかばってくれた。-そのたびに偉民は、もっと頑張る、必ず成功させる、とファイトを燃やした。

三井総務課長には「いい加減なことはするな!スジを通せ」と怒られたことはいまも忘れない。

会社で学ばせてもらったあの時代がなければ、今日の自分はなかっただろうと、偉民はふり返って考える。

野球はやめたが、野球がやめさせてくれない。―乞われて早大助監督―

昭和五十七年、父・啓道の病状は次第に悪化してきた。寝たきりになって九年目に入っていた。

一方、偉民が小さいときから、学生時代、社会人になってから、と折にふれて面倒を見てくれていた叔父・亀岡高夫は、軽い脳溢血を起こして倒れた。

偉民は、来るべき時が来たと思った。もう、野球はやめよう。父を看病し、叔父を助けていかなければならない。

都市対抗野球の最中に、偉民は野球をやめる決心をした。一日の練習が終わったあと、田無の練習場から飯田橋の住いまで、偉民はひとり、黙々と走って帰って行った。作新学院から数えて十、野球をやってきた。その十年に、ひと足ひと足走りながら別れを告げた。存分に野球をやった。もういい。-と思えた。

いったん心を決めたら、あとはもうコテでも動かない。まだやめないでくれと説得されても、それではコーチをやってくれと頼まれても、偉民はやめると決めるのである。

七月に引退し、父の看病にあたったが、その年の十二月に、父は亡くなった。

父もなくなり、野球もやめた偉民は、熊谷組の社員をつとめながら、亀岡高夫とさまざまな組織づくりに専念していたのだが、野球はまだ、偉民を放そうとしなかった。

昭和六十二年、早稲田大学から野球部の助監督になってほしいという要請があった。その年、早稲田は、東大に破れて、六大学の最下位を迷走していた。名門がカタなしである。しかも、早大のホームグラウンド・安部球場には、国際会議場が造られることになり、早稲田としては、安部球場が姿を消す前に、なんとかチームを強くしたいと必死だった。

偉民は困ったが、早稲田は、亀岡高夫と熊谷組の社長の双方に、偉民と助監督で貸してほしいと頼みこんでいた。親父と社長に「行ってやってくれ」と言われれば、もう決めるほかはない。

偉民は再びグラウンドに出た。再起をかけた猛練習が始まった。みんな真剣だった。

チームの中に、小宮山(のちロッテ)という一年生がいた。熱心な、いい選手なのに、突然難病に冒されてしまった。よりによって、ちょっとの運動も厳禁という病気である。彼は二浪して入ってきたが、早稲田で野球をやりたい一心で二浪したという。「野球ができないぐらいなら死んだ方がましだ。」と、小宮山は泣きくずれた。

こういうときに動かないでいられないのが偉民である。医者が、運動は厳禁の病気dsといっても、日本中にその医者ひとりきりいないわけではない。ほかにも道はあるはずだ。

偉民は、東大病院の先生を紹介してもらって、小宮山を預けた。小宮山はひと月でグラウンドにもどってきた。

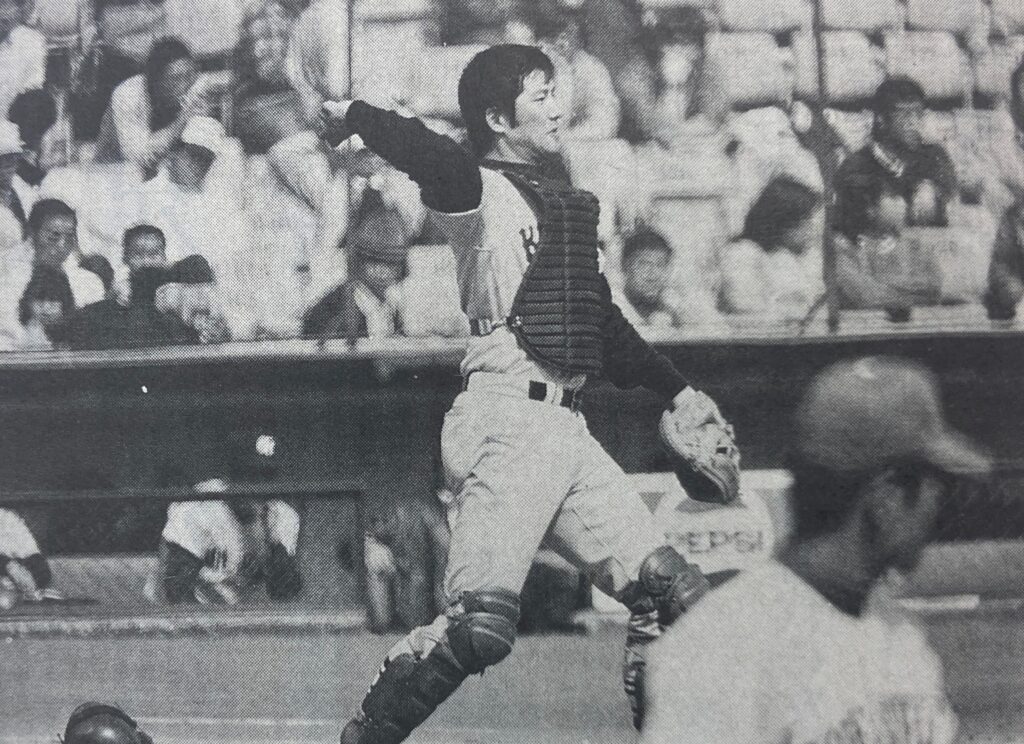

翌年季秋、安部球場最後の公式戦のときが来た。早慶戦で、偉民は二年生になった小宮山を先発で起用した。小宮山は、泣きながら投げていた。二度と野球はできないと思った難病を乗り越えての、晴れの舞台である。

小宮山は完封した。それに勢いをつけるように、一年生・水口(のち近鉄)は、ホームランを放った。その時の慶応のピッチャーは、福島高校出身の鈴木哲(のち広島)である。

こうして、早稲田は早慶戦に勝ち、総合では三位を獲得したのである。

六十一年後半から、偉民は、妻と長女・次女と、阿佐ヶ谷の亀岡高夫の家に移り、いっしょにくらしていた。五十九年に妻・秀子を亡くしてひとりぐらしをしていた高夫のために、健康で安心できる家庭生活が必要だと思ったからである。養子縁組もすませ、偉民は、亀岡姓を名のっていた。

翌六十二年春に、その養子縁組のパーティーが行われることになっていた。折しも、その直前の、土・日は、立教大学との試合がひかえていた。土・日で一勝一敗なら、月曜日に決勝戦となる。パーティーは月曜日である。もし、月曜が試合になったら、パーティーは出られない、と偉民は宣言していた。

土曜の試合は勝ったが、日曜は苦戦していた。七対〇で大敗していた。ところが九回で九対九に追いついて、十回で十対九。また追いついて同点となったところに、初めて出したバッターがさよならホームランを放ってくれた。

奇跡的な勝利のおかげで、偉民はパーティーに出席できた。野球の神様が、最後のご褒美をくれたのかもしれない。

亀岡高夫が亡くなった後、ふだん使っていた手帳を見てわかったことだが、あれほど忙しかった高夫が、そっと偉民の野球を見に来ていたのが分かった。今日は最後の公式戦を見た、今日は早大が勝った、法政に負けた、というメモがあちこちに残っていた。

自分のことを、気にかけてくれていたんだなと、偉民はいま、高夫がもっと自分の近いところにいるような気がしている。

早稲田はこうして、一年でBクラスからAクラスに昇格。再び強豪の座に返り咲いた。そして偉民は、周囲の慰留にも説得にも頑として耳を貸さず、野球をやめて新しい世界を拓きはじめるのである。