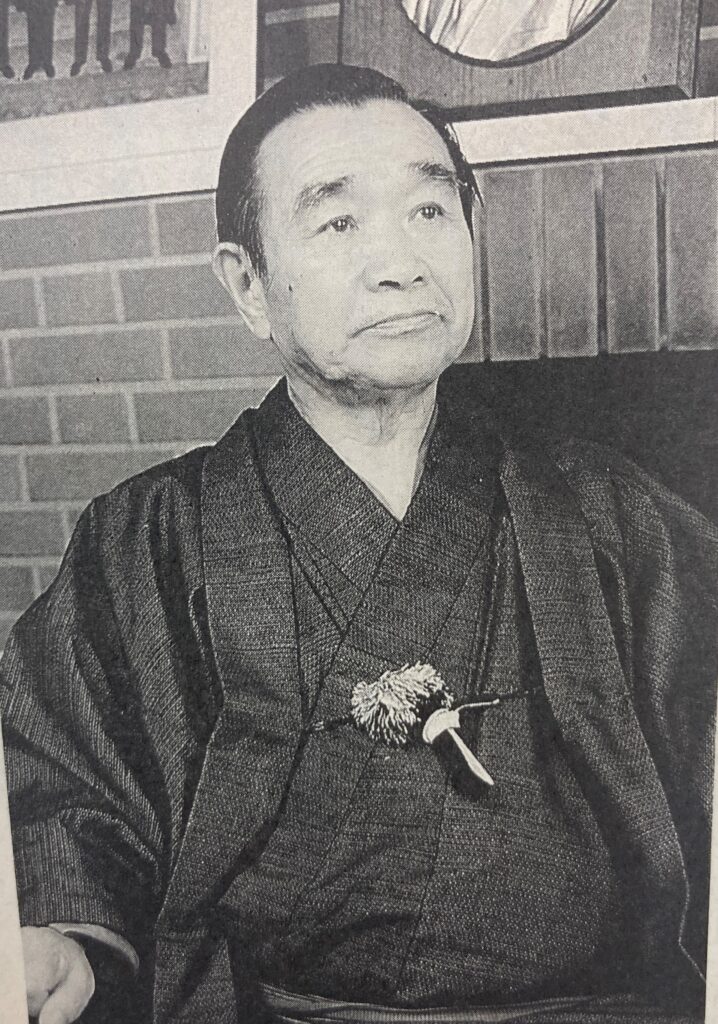

ある日突然、亀岡偉民になってしまった。-亀岡高夫との養子縁組―

昭和五十九年に、妻・秀子が逝ってから、亀岡高夫はひとりぼっちになってしまった。阿佐ヶ谷の家にただ寝に帰るだけのくらしが続いた。

前から話が出ていた高夫と偉民の養子縁組が、この時から急に具体的になってきた。偉民は、養子になるのはいやだった。自分は小倉偉民であるというプライドがあった。小倉偉民という人間として、これまでの人生をやってきたのだと思うと、小倉姓を離れることは、自分のアイデンティティーを失ってしまうような気がする。

母・みき枝は偉民が高夫の養子になって、高夫を支えてやってほしいと願っていた。偉民は偉民で、小倉姓であっても、高夫の息子のつもりで最後まで自分が面倒を見る、と心に決めていた。だから、養子の話になると頑として耳を貸さない。それで母子の喧嘩にもなった。母はその度に涙をこぼした。

こうして、養子縁組の話は、一年ぐらいくすぶり続けたが、六十一年のお盆休みに、偉民は高夫の阿佐ヶ谷の家に呼ばれた。

高夫は、偉民を仏壇の前に招くと、深々と偉民に頭を下げた。「よろしく頼む。」―偉民はびっくりしてまったが、覚悟は決めていた。「わかりました。」偉民も神妙に両手をついて答えた。しかし、「心の整理がつくまでは、名前はこのままにさせてください。」と、正直に告げた。高夫は、黙ってうなずいた。

ようやく暑さが去り始めた九月になってまもなく、高夫は急に具合が悪くなり、救急車で病院に運ばれた。持病の糖尿病からくる内臓疾患だった。高夫はこの時、苦しい息の下から「息子がいるから呼んでくれ。」と、看護婦に頼んだ。

病院からの連絡で、偉民がかけつけた。「あ、亀岡偉民さんですね。病室はこちらです。」てきぱきと看護婦が案内する。

偉民はこの時から、突然「亀岡偉民」になったのである。

ひとりぐらしで食事もきちんとしたものを摂らず、体の調子も良いとはいえない高夫のために、偉民は、家族全員で阿佐ヶ谷の家に移ってきた。妻と、小一・幼稚園の女の子の四人。亀岡家はたちまちにぎやかな五人家族になった。子供たちの元気な声がひびきわたって、あたたかく明るい空気が家に満ちていた。高夫は、しあわせそうだった。

偉民は、幼い頃、この家によく泊まりに来た。秀子おばさんはいつも、偉民が来るとうれしがってあちこちに連れて歩いた。ぜんざいがうまいという店につれていってもらって、偉民が「うまい!」と言うと、たてつづけに三杯もおかわりをたのんだっけ。お茶目なおばさんで、お茶に味の素をたっぷりふりかけたのを偉民に出し、知らずに飲んだ偉民が目を白黒させるのを、子供のように大笑いしてみていたっけ…。-そんな幼い日の自分が居たこの家に、いま、亀岡の息子となってここにいるーあのころ自分と同じ年ごろの子供たちが、おじいちゃんと無邪気に遊んでいるー偉民は、高夫を最後まで支え、亀岡家を守ることが、自分に与えられた大切な役目であるような気がした。

突然、いやおうなく亀岡偉民にされてしまったが、偉民は、高夫とのくらしの中で、日に日に亀岡偉民になり切っていた。

自分に何があってもお別れには行く。―亀岡高夫の最後―

昭和六十四年一月七日、昭和天皇が崩御。二月二十四日に大喪の礼がとり行われた。

折しくも高夫は、重い風邪を引いていて熱が高く、念のために偉民は、高夫を日大病院に入院させていた。

高夫は、大喪の例に参列するといってきかない。医者は、いま行くと死んでしまうと止めたが、きくものではない。どうしても参列する、と言う高夫の表情は、誰の制止もふり切る強さにあふれていた。

偉民も医者も、仕方なく高夫の望むとおりにさせることにした。高夫は“ホッカロン”を体中につけられて、出かけて行ったが、大喪の例の途中で倒れ、救急車で病院に運ばれて来た。

高熱と全身の衰弱で苦しみながら、高夫は言った。「天皇陛下は、僕の気持ちをわかってくださるだろうか…。」「大丈夫です。先生の気持ちは、ここのテレビからでも十分つたわりますから。」主治医はこう言って、大喪の例を伝えるテレビをつけた。高夫は、ベッドに上半身を起こし、じっとテレビに見入っていた。

それから一週間後、ようやく熱が下がり、小康状態に入るという時に、突然、福島から連絡が入った。高夫が長年お世話になっていた友人の訃報であった。

高夫は、その友人の告別式に行くという。

「前々から、君が死んだら、僕が葬儀委員長をやると約束していた。何があっても、行かねばならない。」と、また頑としてきかない。高夫に付き添っていた、偉民の母・みき枝から、会社にいた偉民に電話が来た。「どうしても福島にいくといってきかないの。なんとかして…。」―偉民は病院にとんで行った。

高夫は、すでに車に乗っていた。すぐ出発するつもりである。偉民は、今度出してやったら、高夫はほんとうに死んでしまうと思った。「絶対だめだ。行かせない」しかし、高夫は聞く耳を持たない。いまにも車を出発しそうだ。永年の友人に最後の別れをしに行こうとするとする高夫を見て、みき枝の心は動いた。「行かせてやろう…。」―高夫の体を心配する偉民と、高夫の心を生かしてやりたいみき枝は、病院の前で激しく対立したが、高夫本人が絶対に行く気でいる。

偉民は、ひとまず折れた。様子を見て途中で引き返せと、付き添いに言いふくめて、車を出させた。

-しかし、いくら待っても車が帰って来ない。高夫は、本当に福島まで行ってしまった。「友人との約束を守るんだ」という気迫は、付き添いに引き返すチャンスもすきも与えなかったのである。

高夫は、約束通りに葬儀委員長をつとめた。気力だけで持ちこたえていることが、付き添いの者には痛いほどわかる。

葬儀が終わって、最後に参列の人たちを玄関で見送る。葬儀委員長が先頭に立ち、ひとりひとりに挨拶をする。はた目には、立派に役目を果たしているように映っていたかもしれないが、本当のところ、高夫は立っていることもできなくなっていた。付き添いの者が、高夫の背後にぴったりついて、高夫のベルトをつかんでいた。病後の長旅と、葬儀の間の長時間の緊張が、弱った体に追い打ちをかけた。嘔吐がくる。高夫は胃の中のものがもどってくるのを、またぐっと飲みこんでは苦しみに耐えていた。-葬儀は無事に終了した。

約束を果たし、責任を全うした高夫は、満足そうだった。しかし、高夫の命の灯は、燃えつきようとしていた。福島からもどると、高夫の容態は急激に悪化し、誰の目にも、もう最後であることがわかった。

亡くなる三日前に、高夫は、後援会長の小川邦夫氏を呼んだ。偉民と、小川氏、主治医の高橋先生が、高夫を囲んだ。「おやじ、あとはちゃんとやる。」偉民が言うと、高夫は安心したようにうなずいた。それから、小川氏に向かって、高夫は言った。「僕は、次の選挙はもうだめだ。偉民をたのむ。」―そして、高夫は逝った。友人を天国に送って一週間後、平成元年三月十三日、享年六十九歳。政治家として、これからまだやりたいこと、やらなければならないことが山積している若さであった。

自分の跡を継ぎ、志と夢を具現し、さらに未来へと伝えてくれる人間として、高夫は偉民を選んで去っていった。この遺言が、のちに波乱を呼び、偉民は思いもかけず選挙に出馬することになるのである。